勤務先でリモートワークが許可され、ここ3年は自宅の書斎で仕事をする日々が続いております。

リモートワークの弊害として、運動不足ももちろんなのですが、日々の通勤の際に電車の車窓や街の中を歩くことで感じていた四季や自然に触れる機会が極端に少なくなったと感じます。

そんな中、自宅リビングや庭においている水槽、ビオトープは季節の移ろいを感じられる憩いの空間になっています。特に初夏は、シュリンプやメダカの抱卵のピークを迎え、稚エビや稚魚が生まれ、生命の息吹を感じられるため、最も好きな季節のひとつです。世間でも、リモートワークやステイホームの流れの中で、アクアリウムの人気も高まってきていると聞き、嬉しい限りですね。

今まで、仕事中にもちょっとした休憩時に水景を眺めたいという思いがあり、何度も書斎に水槽の設置を検討していたのですがが、書斎がある2階には近くに水場がなく、メンテナンスが大変そうなため二の足を踏んでおりました。

そんな中、近所の住宅展示場でボトルアクアリウムを作る子供向けワークショップがあり、子供と一緒に参加してきました。そこで持ち帰ってきたボトルアクアリウムが想像していたよりも素敵で、早速シュリンプのボトルアクアリウムを始めることにしました。ボトルアクアリウムを始めたい人の参考になれば。

ボトルアクアリウムに必要なもの

- 容器

- 生体(メダカ、シュリンプなど)

- 底材(底石、もしくはソイル)

- 水草

- カルキ抜き

- 餌

容器

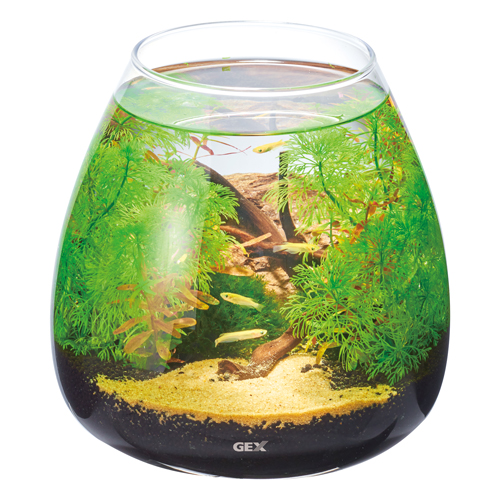

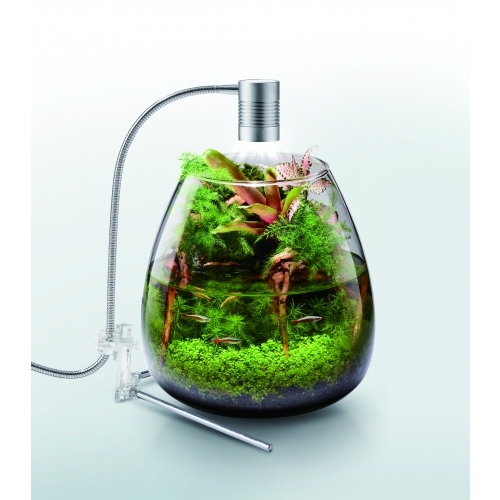

まずは容器。これは100円ショップなどで売っているガラス製の保存容器などで十分です。あとはガラス製の花瓶を利用したりしても良いですし、ボトルアクアリウム専用の水槽なども売っていたりします。(下記リンクは私が実際に使用しているものではないので使用感は不明ですが、おしゃれですね。)

専用のものでなくても、水が漏れず、中を洗ったりしやすいように口の部分が広いものであれば何でもよいと思います。ただし、色付きや模様付きの瓶は中が見えにくいので、水景を楽しむという点では不向きです。

大きさについては、大きければ大きいほど入れられる水の量が増え、安定して飼育することが出来ます。ただし、あまりにも大きいと水を入れた際に重くなってしまうため、メンテナンスなどが大変になってしまいます。

設置場所の広さや耐荷重、メンテナンスのしやすさを踏まえて選択すると良いと思いますが、近くに水場がない場合は大きくても1.5~2.5リットル程度の水量が良いのではないかと思います。水を入れたまま水場に持ち運びできますしね。

生体

次に生体です。つまり飼いたいものですね。ワークショップではメダカのボトルアクアリウムを作成しましたが、シュリンプなども向いていると思います。あとはベタなんかもボトルアクアリウムに向いていますね。

注意すべき点としては飼育個体数です。私が主に飼育しているミナミヌマエビや、チェリー系シュリンプは1リットルの水に対して1~2匹程度が良いと言われています。メダカであれば1リットルの水に対して1匹程度と言われています。

私は2リットル程度の水量の瓶を利用したため、3匹のルリーシュリンプを入れました。ルリーシュリンプは赤と透明の部位があり、ビーシュリンプのように個体差が視覚的にわかりやすく、それぞれ見分けがつきやすいので非常に可愛いです。また、ビーシュリンプとは異なり、チェリー系のシュリンプに分類されるため、ビー系と比べると飼育難易度が低く、ボトルアクアリウムにちょうどよくおすすめです。

底材

最低限のボトルアクアリウムという意味では、容器と生体だけでも良いのですが、環境を安定させるために底石、もしくはソイルをいれます。私は好みでソイルを使用していますが、メンテナンス性を考えると丸洗いできる底石のほうがよいです。ただ、ソイルだとシュリンプに良いと言われる弱酸性の水質に傾きやすく、また水草の育成にも良いと言われており、好みでソイルを使用しても良いと思います。

シュリンプを飼育する場合は足場を作るという点で底材があったほうがシュリンプにストレスがかからないと思います。また、水景を楽しむ点でもあったほうが良いと思います。

石なら何でも良いというわけではなく、石の種類によっては水質に影響を与えてしまい生体にとって良くない水質になってしまうこともあったり、そのへんに落ちている石だと病原菌などが付着している可能性もあるため、ペット用品として売っている水槽の底石を利用したほうがよいと言われています。

水草

アクアリウムでは酸欠を防ぐためにエアレーション(空気を送るブクブク)を行うことが普通ですが、ボトルアクアリウムでは基本的に生体数が少ないのでそこまでのエアレーションを必要としないのと、エアレーションを設置する空間的な余裕があまりないため、水草の光合成を利用することが多いです。また、水草によってはメダカやシュリンプの餌となるものもあるため、非常食としても良いと思います。

私は、シュリンプがよく見えるように、前景草と言われる低めの水草を入れています。また、石などに活着させたもののほうが、瓶の掃除を行う際に取り出しやすく楽です。私がよく利用しているはチャームさんで販売している、スライスした溶岩石にキューパールを巻きつけた商品になります。強い光を当てると気泡が水草から出ている様子が観察できますし、エビが水草の上でツマツマしている様子も観察できて、非常に気に入って何度も購入しています。

ただし、水草を設置する場合はある程度光が当たるようにしたほうが良いです。水草は光合成で二酸化酸素から酸素を合成してくれますが、生物として呼吸も並行して行っています。そのため光が当たらない場合は光合成が行われず呼吸のみが行われ、酸欠を招きますので、ある程度光を水草に当てる必要があります。

光の当たらない場所に設置する場合は、別途エアレーションを行うか、照明を利用するとよいです。ボトルアクアリウムに最適な、小型水槽向けの照明もあり、私はそれを利用しています。設置も簡単で、見た目もおしゃれで、光も瓶内がライトアップされているように見えて気に入っています。

カルキ抜き

人間が飲めるように調整された水道水には、その消毒の過程に使用される塩素(カルキ)が含まれています。この残留塩素は微量なため、人間が飲む分には問題ないのですが、アクアリウムの生体にとってはエラや粘膜を傷つける物質となるため、できる限り取り除いたほうがよいです。

水道水をバケツなどに汲み、一日ほど日光に当てておくと自然にカルキは抜けます。ただ、事前に水を用意するのも大変なので、カルキ抜きという商品を使用するとメンテナンスが楽になります。こちらもペットショップやペット用品を扱う100円ショップには必ずあります。水道水に混ぜるだけで簡単にカルキを除去できるためおすすめです。液体タイプと固形タイプがあり、わたしは溶かす手間が少なく、すぐに利用できる液体タイプをよく利用しています。

カルキ抜きは基本的に主張が強いパッケージとなっているので、机の脇に置く際には、100円ショップに売っているようなプッシュタイプの空ボトルに入れ替えると良いと思います。プッシュ式だと、前もって出る量を測っておけば、水の量に合わせて簡単にカルキ抜きの量も調整できます。私が購入したカルキ抜きとプッシュボトルだと、ざっくり水道水1~2リットルにワンプッシュという感じで使用しています。

餌

餌もペットショップで専用のものを購入するとよいですね。これもペット用品を扱っているお店であればどこでも手に入ると思います。もちろん100円ショップにも。水を汚しにくいものや、生体の色を鮮やかにしてくれるものなど様々な工夫がされた様々な種類のものが販売されています。

私はコメットの「ヌマエビの主食」というものを使用しています。普段は水草の影に隠れているシュリンプたちが、餌を入れて数分するとみんな集まってきて食べ始めるのがかわいいです。ただ、机の上においておくには主張が強すぎるパッケージのため、100円ショップの調味料入れに入れ換えて使用しています。

注意すべきは餌の量です。ボトルアクアリウムは水量が少ないため特に気を使うべき点となります。5分程度で食べ終わる量が最適と言われていますが、はじめは少しずつ与えて様子を見ながら増やしていくとよいです。多く与えすぎてしまうと、すぐに水が悪くなってしまいます。

餌を与える頻度としては1日1~2回程度と言われていますが、シュリンプであれば瓶内や水草についた苔も食料として食べるので、苔を掃除してもらうためにも私は2~3日に一度だけ餌を与えています。

まとめ

ボトルアクアリウムのおかげで、勤務中のちょっとした休憩時にシュリンプに癒やされております。メンテナンスは1週間に1度ほど半分くらい水を換えてあげています。ボトルアクアリウムなので、そのまま持ち運べて、水場まで移動してメンテナンスが出来て非常に手軽です。

手軽に始められて、必要なものをすべて揃えても1000円前後から始められるボトルアクアリウム、リモートワークにおすすめです!

(1000円は、生体はメダカやミナミヌマエビ、水草はアナカリスやマツモをペットショップで購入し、その他はすべて100円ショップで揃えることを想定)

コメントを残す